中医典籍《黄帝内经》有云:"背者,胸中之府,背阳心主。"背部作为人体阳气汇聚的枢纽,不仅是脏腑功能的反射区,更是抵御外邪的天然屏障。现代人久坐少动、空调依赖的生活方式,让背部成为寒湿淤积的重灾区。通过捏背通经、按背理气、晒背补阳三式古法,可唤醒沉睡的背部能量,构建起强健的生命防线。

一、捏背通经:指间流动的祛病密码

捏脊疗法源于晋代葛洪《肘后备急方》,通过提捏脊柱两侧肌肤,刺激膀胱经与督脉交汇的"华佗夹脊穴"。操作时需遵循"三捏一推"法则:被捏者俯卧露背,施术者以拇指与食指中指形成"鹰爪势",自尾闾穴起,沿脊柱两侧向上提捏皮肤,每捏三下后用手掌根部向前推按一次。力度需如春蚕食叶,由轻渐重至皮肤微红为度。

注意事项需谨记:皮肤破损处禁用,孕妇慎用尾闾至命门段,高血压患者避免过度刺激大椎穴。每日晨起捏脊7遍,配合深呼吸,可改善儿童积食、成人腰背酸痛及老年人便秘等问题。明代医家张景岳曾记载:"捏脊三次,胜服补药一剂。"

二、按背理气:掌中乾坤的养生智慧

背部按摩讲究"按摩如揉面,渗透似春雨"。重点按压三个黄金区域:肩井穴(大椎与肩峰连线中点)可缓解颈椎压力;至阳穴(第七胸椎棘突下)能调理心肺功能;命门穴(第二腰椎棘突下)则能温补肾阳。操作时先用掌根顺时针揉按3分钟,再以指尖点压1分钟,最后用空心拳轻叩30秒。

工具选择暗藏玄机:木质按摩锤适合肌肉丰厚者,硅胶刮痧板利于疏通经络,而温热的艾草包则能增强渗透效果。避免在过饥过饱时按摩,饭后需间隔1小时。春秋季节按摩后宜饮姜枣茶,冬季可配合艾灸增强效果。

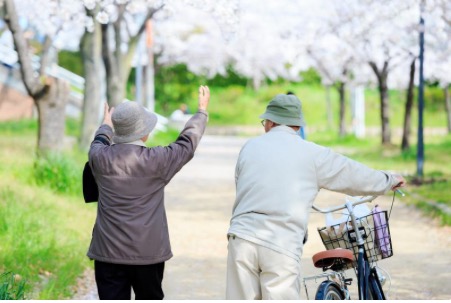

三、晒背补阳:天人合一的古老仪式

《养生四要》载:"背为阳中之阳,日为天之阳。"晒背需把握"三时三要":上午9-11时(脾经当令)或下午3-5时(膀胱经活跃)为最佳时段,每次20-30分钟,以背部温热而不灼痛为度。晒背时需摘掉帽子,让阳光直射大椎穴,同时用双手劳宫穴对准肾俞穴,形成"天地人"三才共振。

现代研究证实,紫外线B段可促进维生素D合成,而红外线能改善微循环。但需避开正午烈日,晒后不可立即吹风或饮冷饮。体质虚寒者可在晒背时饮用桂圆红枣茶,湿热体质者则宜搭配菊花决明子茶。清代养生家曹庭栋在《老老恒言》中强调:"日清风定,就南窗下,背日光而坐,列子所谓'负日之暄'也。"

背部养生实为天人合一的智慧实践。捏背如春雨润物,按背似清风拂柳,晒背若阳光普照,三者相辅相成,构成完整的养生体系。当我们在晨光中坚持捏脊,在午后享受按背的舒适,在夕阳下感受晒背的温暖,便是在用最自然的方式,与天地能量进行深度对话。这种传承千年的养生智慧,终将在现代生活中绽放出新的生机。